漁業尾水治理新技術 歐保加強型三池兩壩凈水新工藝

魚塘養殖是我國重要的水產業,而水質直接關系到魚類的生長和養殖效益。為了解決漁業尾水治理問題,江浙一帶首先提出“三池兩壩”模式,在部分漁業尾水治理方面確實有一定的改善,隨被全國各地模仿,但回頭看,確實存在不少問題。歐保可再生型生物過濾壩,能夠解決現有三池兩壩的問題。

三池兩壩工藝三連問

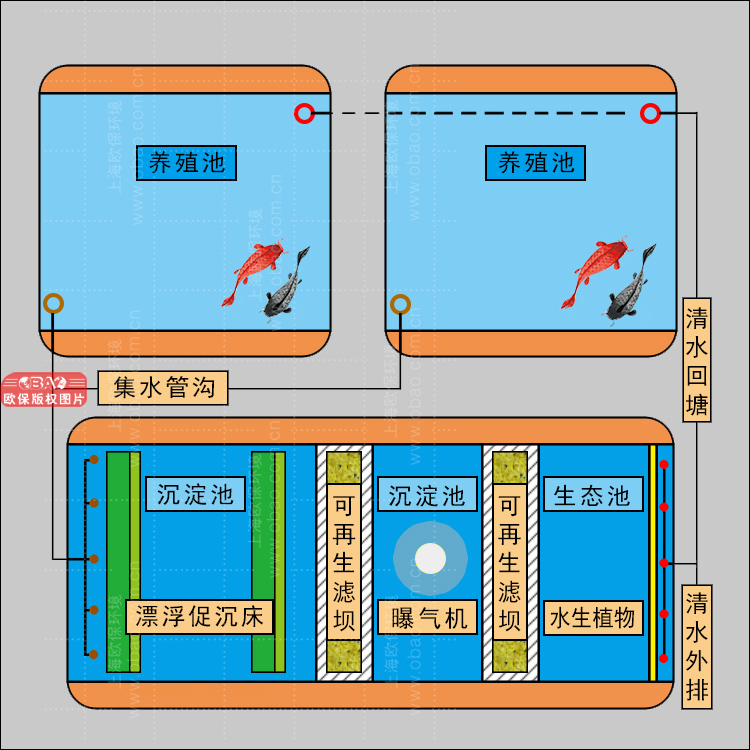

漁業尾水治理采用的傳統三池兩壩工藝由沉淀池+過濾壩+曝氣池+過濾壩+生態池組成。

①沉淀池

沉淀池是整個水處理系統的第一道防線。一般采用普通水池,水深2.5m,部分在池內設置“之”字型擋水設施,停留時間在1~2天,主要用于沉淀糞污及殘餌。

②曝氣池

曝氣池也是好氧池,是三池兩壩工藝的核心環節。曝氣池主要用于提升污水溶解氧,一般在池內設置增氧曝氣裝置,加快有機污染物氧化分解,用于提升水體的自凈能力,改善水質,消除黑臭。

③生態池

生態池是系統的最后一道措施,面積占綜藝總面積的35%~45%。一般在池內種植沉水、挺水、浮葉等各類水生植物,占用面積一般在30%,并養殖濾食性魚類和螺蚌類等底棲生物,主要目的是吸收水中氮磷等營養元素。

④兩壩

“兩壩”是指夾在沉淀池與曝氣池,曝氣池與生態池之間各一道過濾壩。過濾壩一般由各種濾料構成,通常有碎石、鵝卵石、小石子、棕片、陶瓷珠等,能夠吸附污水中的泥漿等污染,提升出水水質,同時,這些濾料也能為微生物提供附著場所。

第一道壩是水處理系統的第一道隔離屏障,阻隔已經處理過的水體與未處理的水體,確保水質達到一定標準后再進入下一階段處理。

第二道壩是水體的二次隔離與凈化。通過進一步過濾和去除殘余的微小顆粒,這個階段的處理是對水質的最后一道過濾,確保魚類在良好的水質環境下成長。

1.“三池兩壩”工藝從誕生到現在,近十年沒有大的技術升級,且占用有效魚塘面積,對水質沒有根本性改善,大多投資打水漂成擺設,漁民產生抱怨抵觸情緒。

2.養殖尾水波動極大,前期基本不排水,中期僅有少量換水,后期會集中連片排水,尾水在沉淀池顯然難于發揮作用,這種工藝忽略了這個明顯的養殖規律,建成設施成擺設是必然結果。

3.傳統粗放型沉淀池,需要水深在2.5m以上,但實際都不足1.5m,沉淀效果不明顯。同時,養殖尾水中100μm以上、易沉降固體顆粒物占總懸浮顆粒物的量低于40%,其他小顆粒多以膠體態存在,傳統沉淀池去除量很少。

4.魚塘尾水主要污染物來源為糞污及殘餌,長期停留會成為溶解性污染物,處理難度更大。

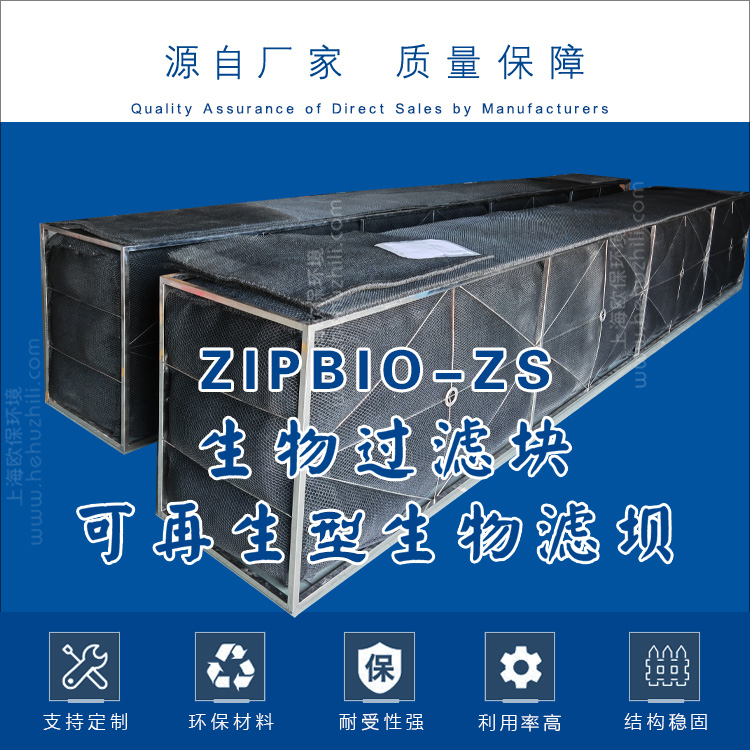

5.該工藝中的過濾壩采用的常規濾料很容易堵塞,出現短流問題,過濾壩功效全無,失去凈水能力。

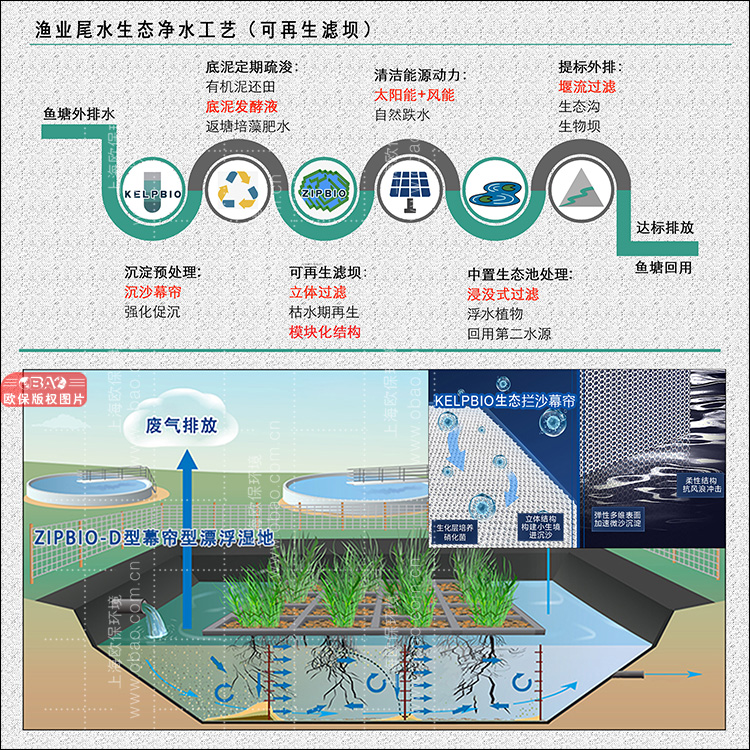

經過多年農業治水經驗,我們經過實際項目驗證,結合農業養殖特點,遵守養殖習慣、農民實用主義精神與經濟性,不斷優化改善工藝,提出ZIPBIO工藝,即“歐保加強型三池兩壩凈水工藝”。

該工藝相比傳統“三池兩壩”工藝,不同點主要是強化沉淀、優化過濾壩。

1.針對傳統沉淀池的弊端

ZIPBIO工藝增加幕簾型漂浮濕地技術,能加速沉淀并即時排泥,將沉淀池的負荷提高3~5倍效能,提高工作彈性,且不需要添加任何化學藥劑。

2.針對傳統過濾壩容易堵塞,一旦堵塞就會水流短路,從而失去凈化效果。

ZIPBIO工藝采用過濾壩再生技術,同時提升過濾效果。

總氮、總磷指標是漁業尾水排放的重要考核指標,傳統三池兩壩工藝中,僅有植物吸收這個唯一途徑,但不同品種的植物吸收能力各不相同,且植物吸收能力有限,同時吸收量也受到植物種植量與水溫、氣候、水質等因素限制,不可控因素比多,不能確保漁業尾水中的氮、磷穩定達標。

ZIPBIO可再生生物濾壩是良好的生物載體,生物膜附著量達100Kg/m³可以持續發揮生物過濾凈化功能。

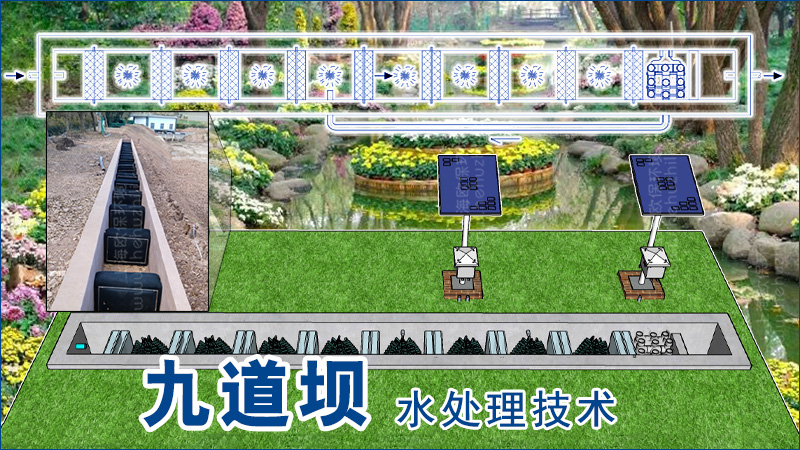

低成本項目改造無需大拆大建 可持續微生態單元+太陽能光伏 微生態修正重疊生態位![]() 微生態治理技術核心優勢

微生態治理技術核心優勢

原有設施利用率>40%UTILIZATION > 40% COST SAVINGS

動力可持續DYNAMIC SUSTAINABILITY

提高穩定性MODIFIED OVERLAPPING NICHE

| 我要評論: | |

| 內 容: |

(內容最多500個漢字,1000個字符) |

| 驗證碼: | 看不清?! |

共有-條評論【我要評論】